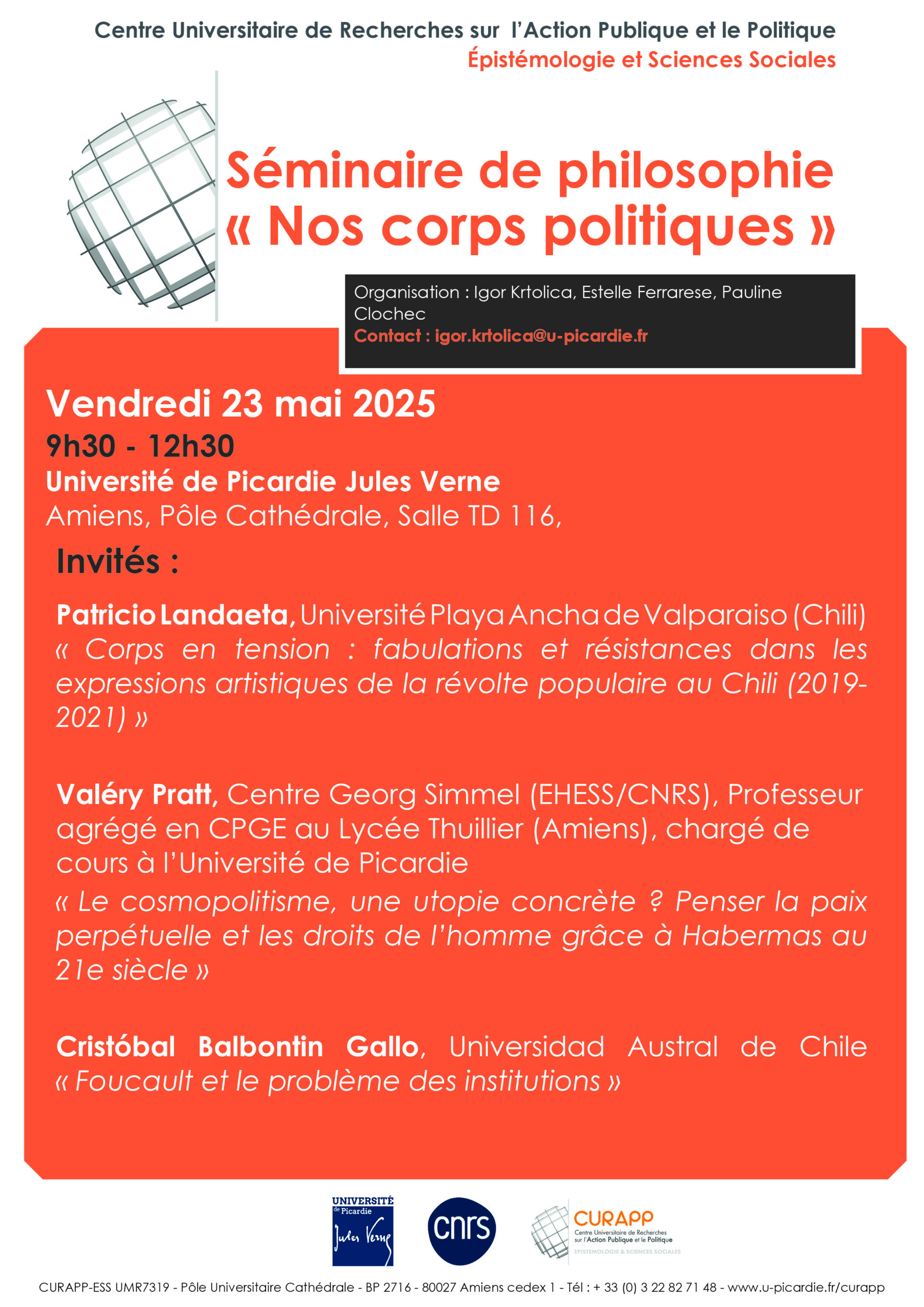

Intervenants :

– Patricio Landaeta, Université Playa Ancha de Valparaiso (Chili) : « Corps en tension : fabulations et résistances dans les expressions artistiques de la révolte populaire au Chili (2019-2021) »

Résumé : Au moment où « l’asservissement machinique » semble rendre obsolète la notion d’idéologie, pourtant essentielle à la pensée critique du XXème siècle, les pratiques et expérimentations artistiques jouent un rôle déterminant dans ce que l’on pourrait qualifier de « guerre moléculaire » contre le sémiocapitalisme. Si l’art revêt une fonction politique, voire clinique, au cours de la révolte populaire chilienne entre 2019 et 2021, c’est parce qu’il opère en deçà des structures cognitives du langage et de la représentation, dissolvant de l’intérieur notre assujettissement à la sphère individuelle ainsi que le diagramme qui régit les relations intersubjectives sous le néolibéralisme. Cette intervention se propose d’analyser certaines performances qui ont été déterminantes, tant dans la dénonciation de la violence politique que dans l’exploration de nouvelles formes de vie au cours de la révolte populaire chilienne ou « estallido social ».

– Valéry Pratt, Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS), Professeur agrégé en CPGE au Lycée Thuillier (Amiens), chargé de cours à l’Université de Picardie : « Le cosmopolitisme, une utopie concrète ? Penser la paix perpétuelle et les droits de l’homme grâce à Habermas au 21e siècle »

Résumé : En 1995 célébrant le bicentenaire de l’idée kantienne de paix perpétuelle, Habermas initiait un tournant cosmopolitique dans sa façon de penser (le) droit et (la) démocratie. C’est ainsi notamment qu’il nous a aidés à réfléchir à la constitution de l’Europe d’un point de vue cosmopolitique et à la constitutionnalisation du droit international, ouvrant la perspective d’une déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du monde. Compte tenu de la constellation politique actuelle, qui est tout sauf postnationale, faut-il encore croire au potentiel critique d’une telle perspective ?

– Cristóbal Balbontin Gallo (Universidad Austral de Chile) : « Foucault et le problème des institutions »

Résumé : Il s’agit de relever doublement comment l’anti-institutionnalisme chez Foucault n’est pas seulement inconsistant et même contradictoire mais aussi de montrer, bien au contraire, comment les institutions, dans un sens plus large, peuvent avoir un sens émancipatoire en un sens opposé à celui que Foucault veut mettre en exergue et que le philosophe français à mon avis n’a pas pris suffisamment considération.