Vivre en forêt, c’est le quotidien des gardes forestiers depuis plusieurs siècles. Les maisons forestières témoignent de ce mode de vie. Ce patrimoine bâti emblématique a une histoire mal connue et peu mise en lumière. Ces maisons, qu’elles soient occupées, reconverties ou encore détruites, sont représentatives de l’histoire du massif de Retz (Aisne) et de son évolution, du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle.

Une enquête au cœur des archives de l’Office National des Forêts (ONF) apporte un éclairage inédite sur la vie en forêt de Retz. Ces documents sont des sources de premier ordre pour la connaissance de ce patrimoine. Dispersées, ces archives sont conservées au sein même des bureaux de l’ONF (Direction ou Unité Territoriale) ou elles ont été déposées aux Archives Nationales ou départementales. Elles se divisent en deux types :

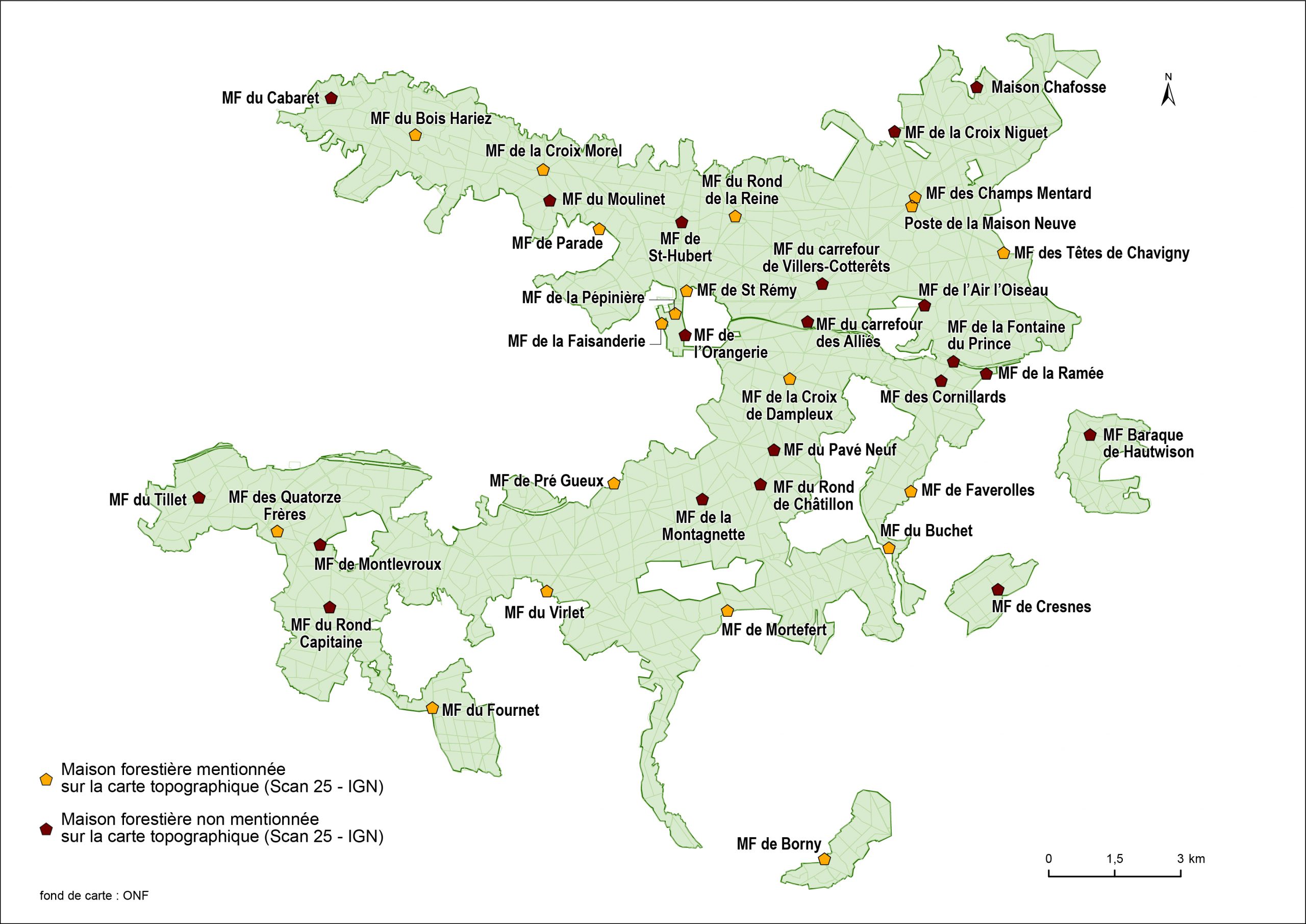

La répartition de la documentation est très inégale. Certaines maisons sont très bien documentées. A l’inverse, d’autres semblent avoir « disparu », ne laissant que quelques traces dans le paysage comme par exemple la maison forestière de l’Air l’Oiseau.

L’ONF et l’Université de Picardie Jules Verne, avec le soutien de la DRAC des Hauts-de-France, ont développé un projet sur l’étude des maisons forestières en forêt de Retz. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la labellisation de la forêt de Retz, Forêt d’Exception®. Un des axes de la labellisation prévoit notamment de développer la valorisation du patrimoine culturel et historique de la forêt.

Cette exposition « Vivre en forêt de Retz, enquête au cœur des archives de l’ONF » a été rédigée par Agathe Isola (stagiaire à l’ONF dans le cadre du projet « Les maisons forestières de la forêt Domaniale de Retz », avril-juin 2025, réalisé avec l’aide du ministère de la Culture en collaboration avec l’UPJV).

Explorez dès maintenant la collection d’archives en ligne sur les maisons forestières du massif de Retz en explorant la carte interactive ci-dessous :

Les forêts domaniales font partie du domaine privé de l’État, et sont aujourd’hui gérées par l’Office National des Forêts. Les maisons forestières étaient et sont encore des logements de fonction permettant au personnel forestier d’assurer leur service. Logement du garde ou du brigadier, puis de l’agent ou du technicien en fonction des époques, elles sont situées en lisière ou au cœur des forêts domaniales. Implantées au plus proche des triages, elles permettent au personnel logé d’accomplir les tâches quotidiennes de gestion forestière. Construites du XIXe à la fin du XXe siècle, ces maisons racontent une histoire de la gestion forestière, témoignent de modes de vie pérennes en forêt, et constituent un héritage forestier qui reste encore à découvrir.

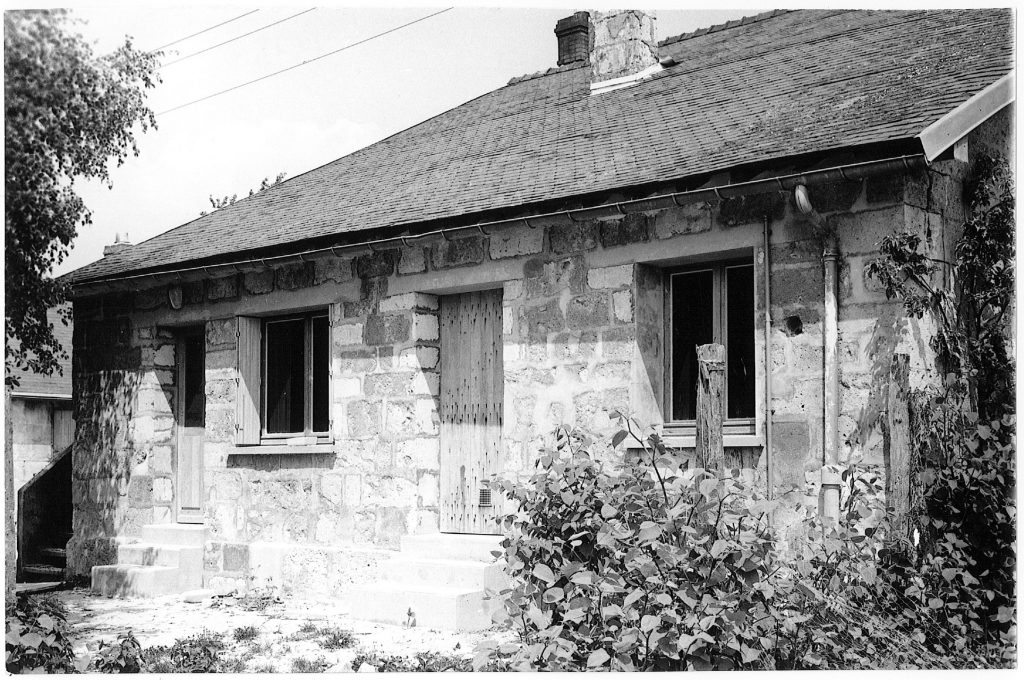

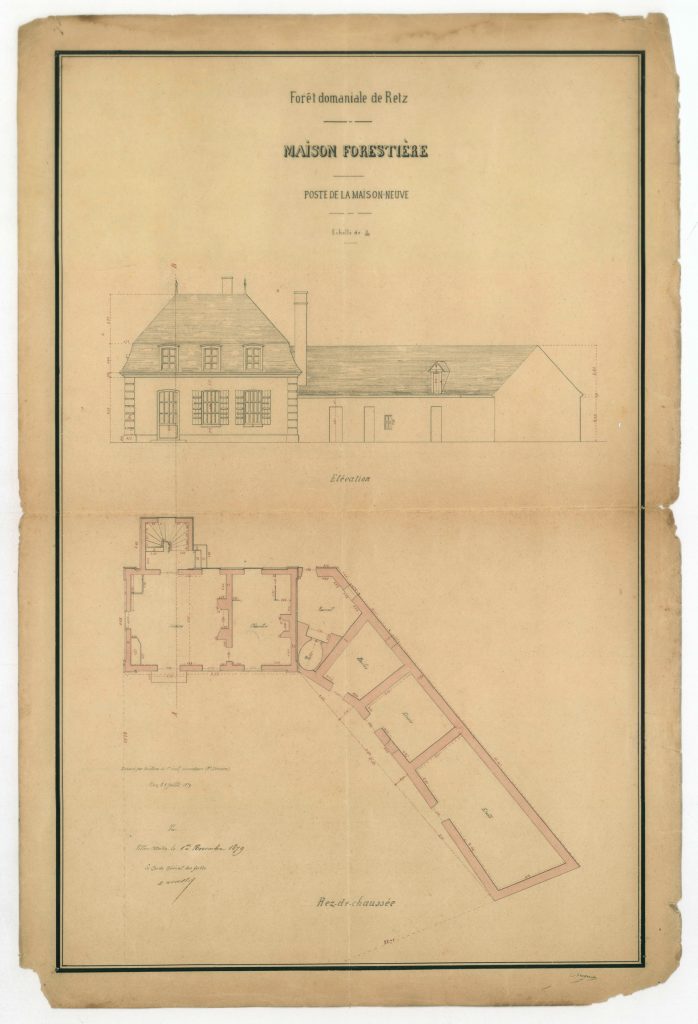

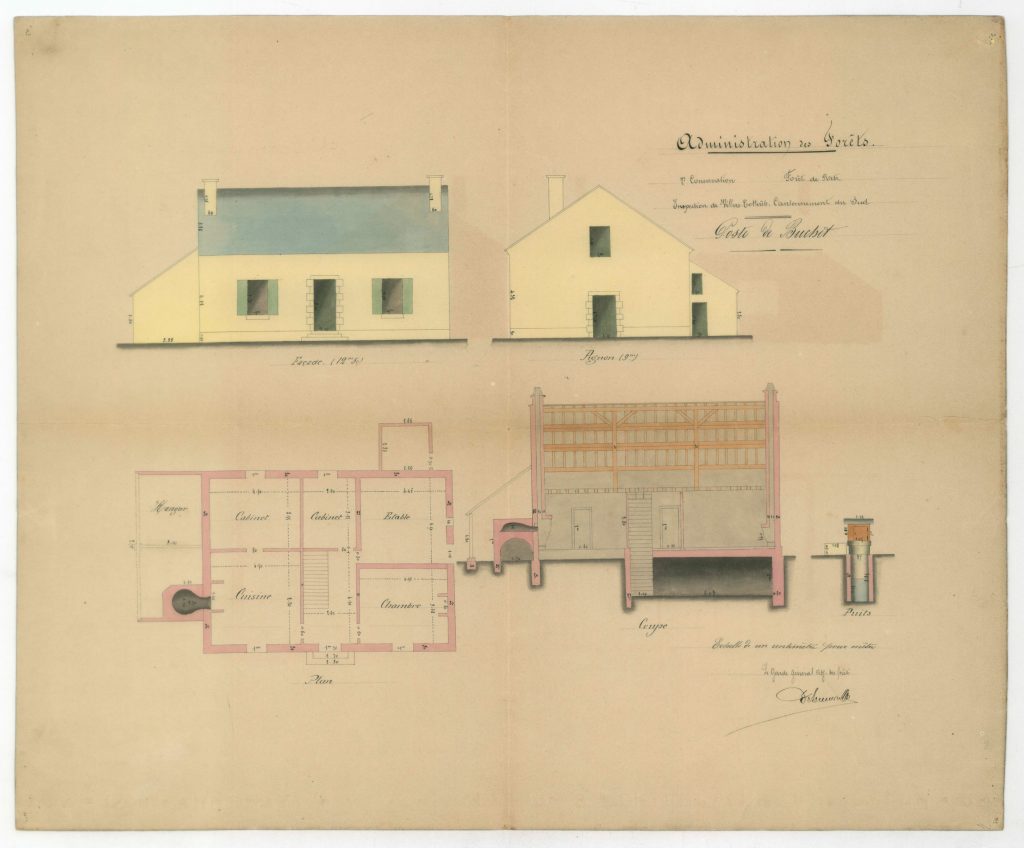

Toutes les maisons forestières n’ont pas exactement la même architecture. Des « modèles types » de maisons forestière ont bien été établis par l’administration et construits suivant les mêmes plans à différents endroits du territoire. Cependant, les matériaux utilisés pour ces constructions peuvent varier selon la région où elles sont implantées et de nombreuses maisons forestières sont uniques et ne correspondent à aucun modèle type. C’est le cas par exemple de l’ancienne Faisanderie du château de Villers-Cotterêts, construite en 1772, bien avant d’être utilisée comme maison forestière. De plus, on trouve généralement une inscription sur la façade indiquant le nom du poste ou de la maison, et leur localisation en lisière ou en cœur de forêt peut aider à les identifier. On retrouve également dans l’architecture de ces maisons des similitudes :

Pourquoi loger du personnel en forêt et en lisière de forêt ? Le bois étant une ressource précieuse de matériaux et d’énergie, un des enjeux de la présence de personnel en forêt est de s’assurer de la propriété du bois et d’éviter les vols. L’exposition « L’histoire de la forêt de Retz à travers ses bornes » explique la complexité des structures de propriétés du massif et les outils mis en place pour en marquer l’espace (bornes, fossés, cartes…).

Le personnel des Eaux et Forêts puis de l’Office national des Forêts effectue des actions de sylviculture. Surveillance des jeunes plants, gestion des pépinières, martelage (acte de désignation des arbres à abattre ou à préserver) etc…

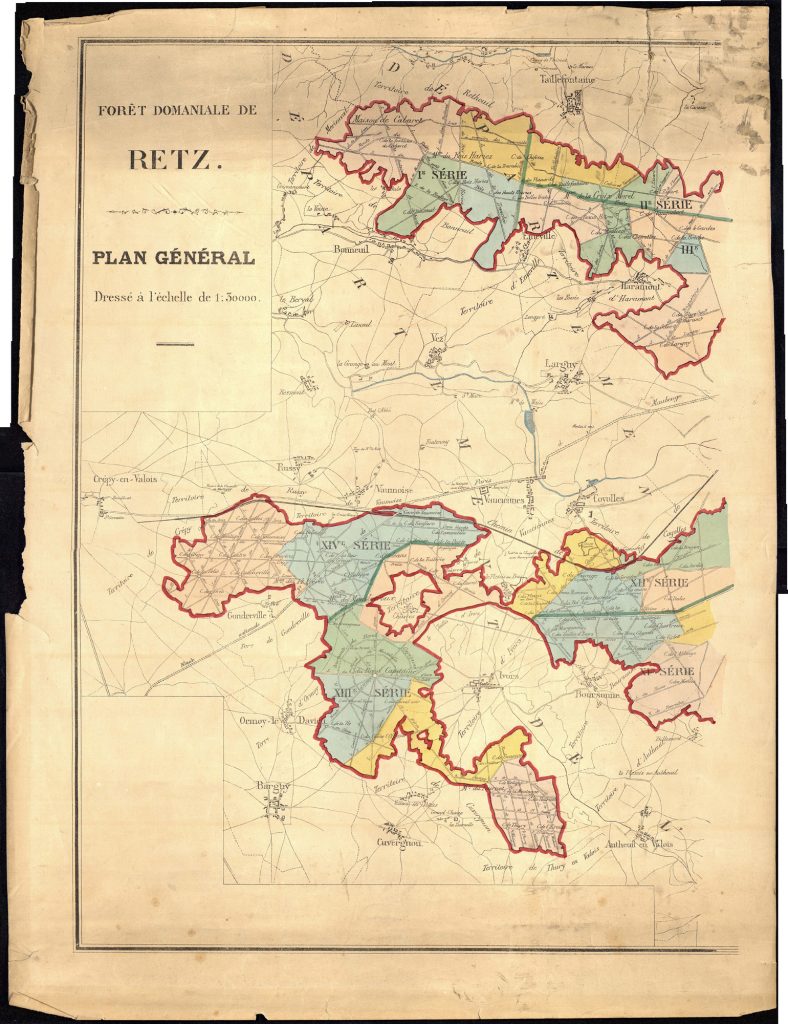

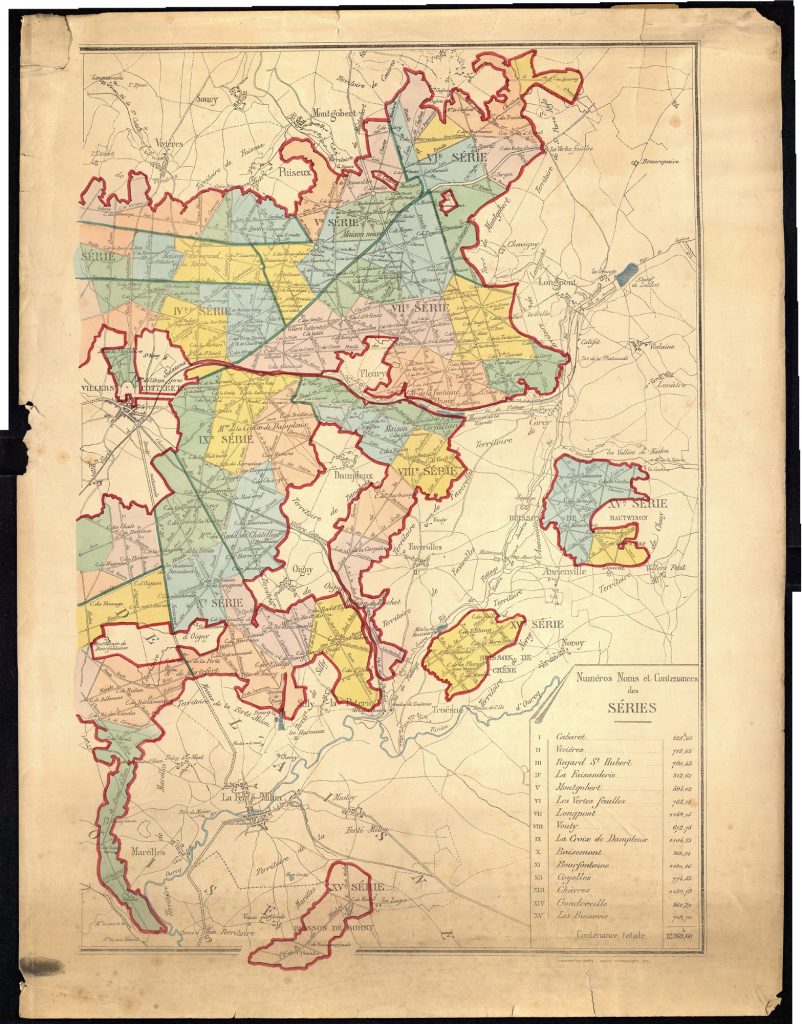

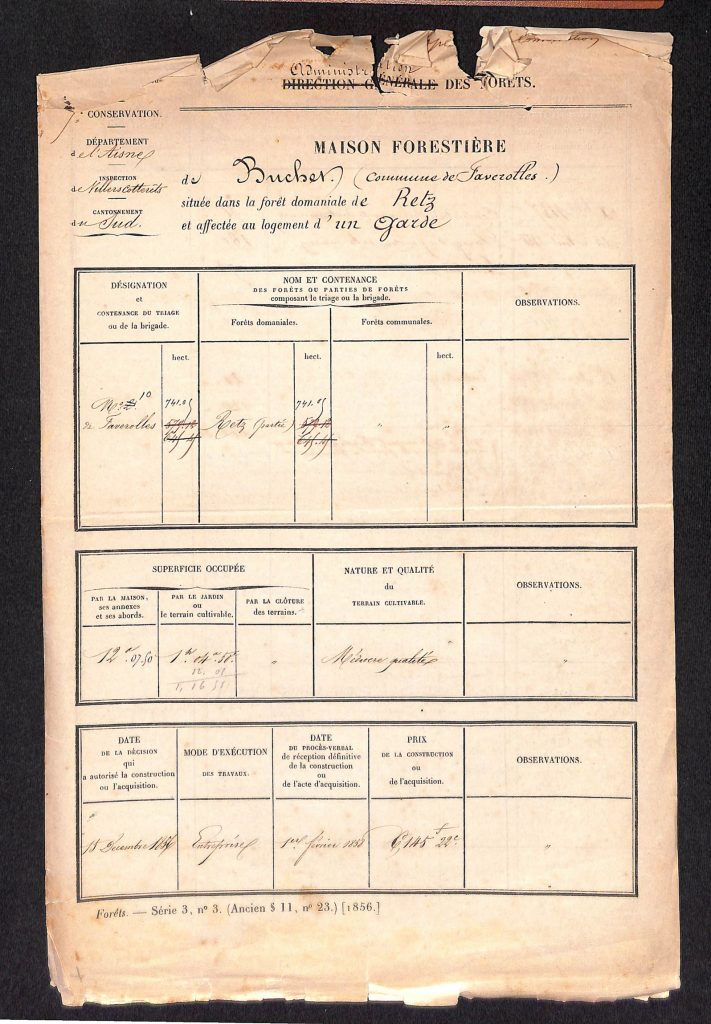

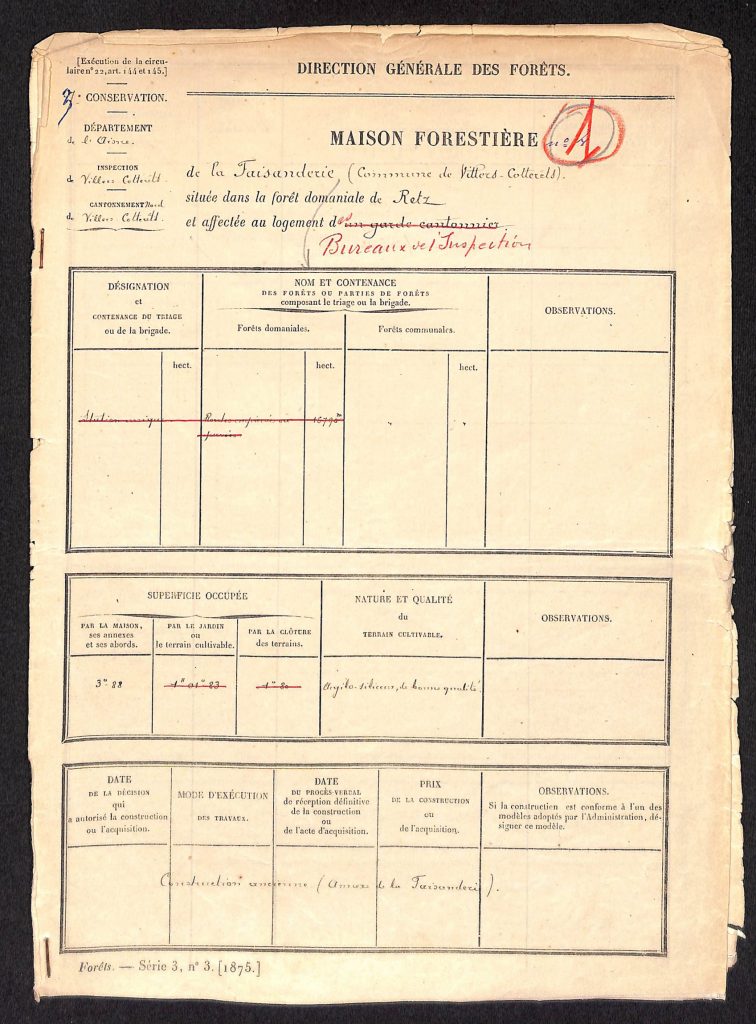

Sur les feuillets signalétiques du XIXe, on peut voir que la forêt de Retz est organisée en cantonnement (nord et sud), eux-mêmes divisés en triages et brigades. Le territoire national est quant à lui divisé en « Conservations », et la forêt de Retz appartient à la septième conservation. On retrouve dans le personnel logé dans les maisons forestières différents grades et fonctions : gardes à cheval, gardes planteurs, gardes sédentaires, garde cantonnier, garde général, brigadiers, chefs de cantonnements, inspecteurs…

Les maisons forestières témoignent d’un mode de vie sédentaire en lisière et parfois en cœur de forêt. Peu de recherches existent sur le mode de vie des forestiers, mais le fonds d’archives de l’ONF permet de se rendre compte que toutes les maisons forestières de Retz possédaient des terrains de culture probablement destinés à la subsistance de leurs habitants : les forestiers et les autres membres de la famille.

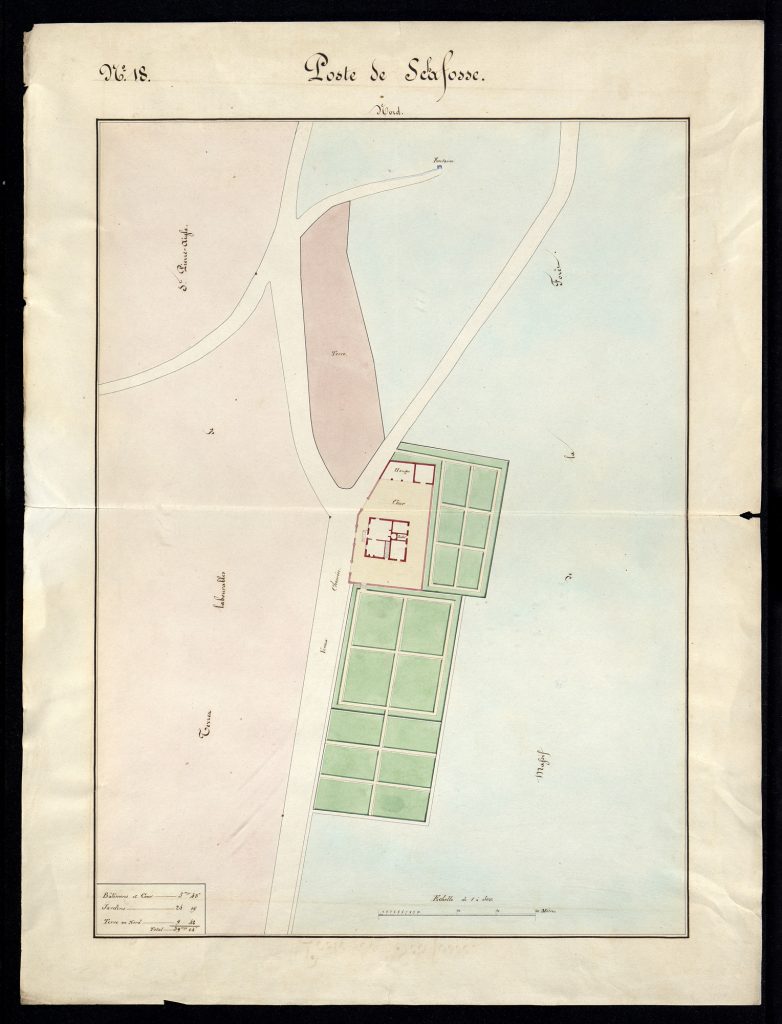

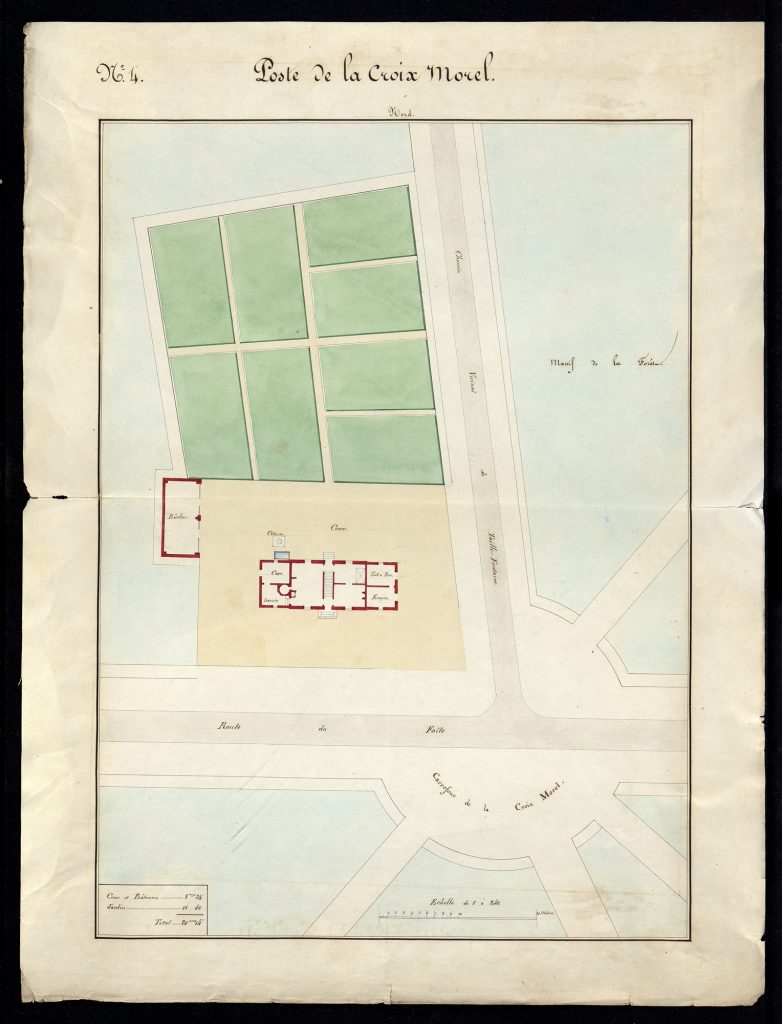

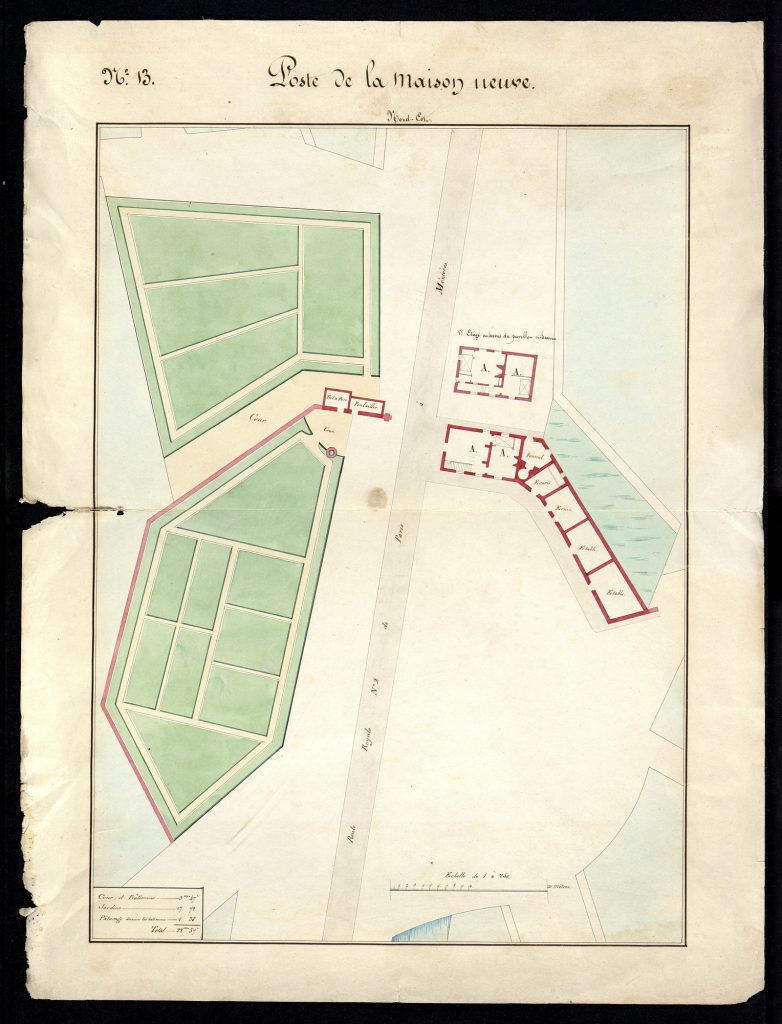

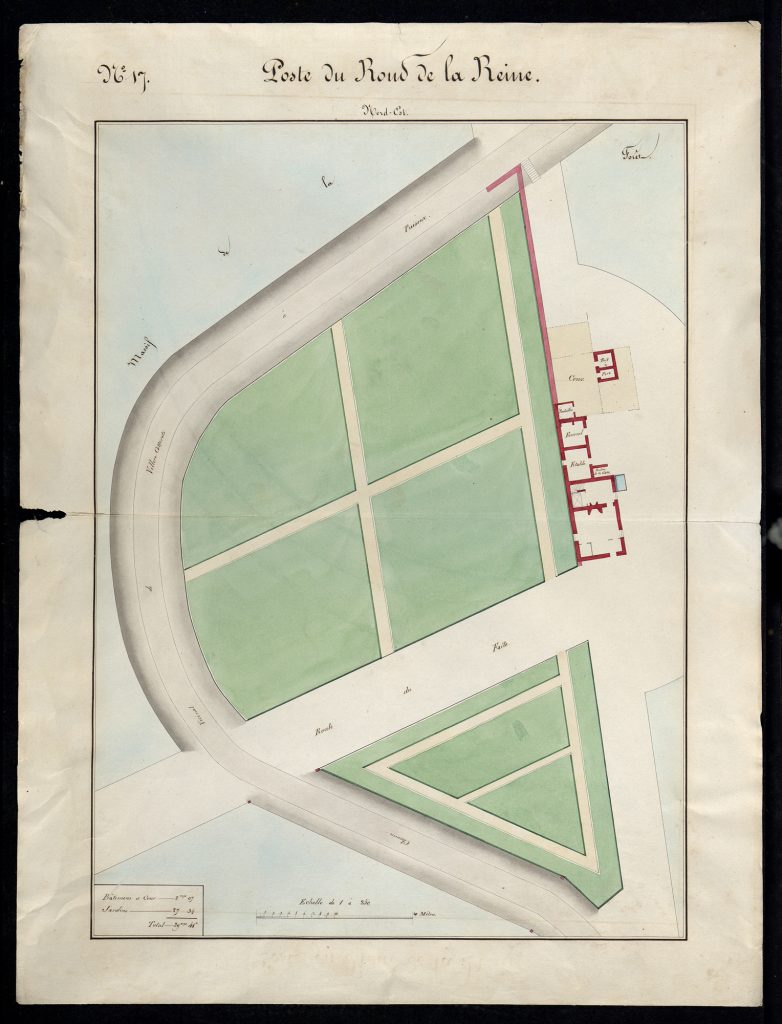

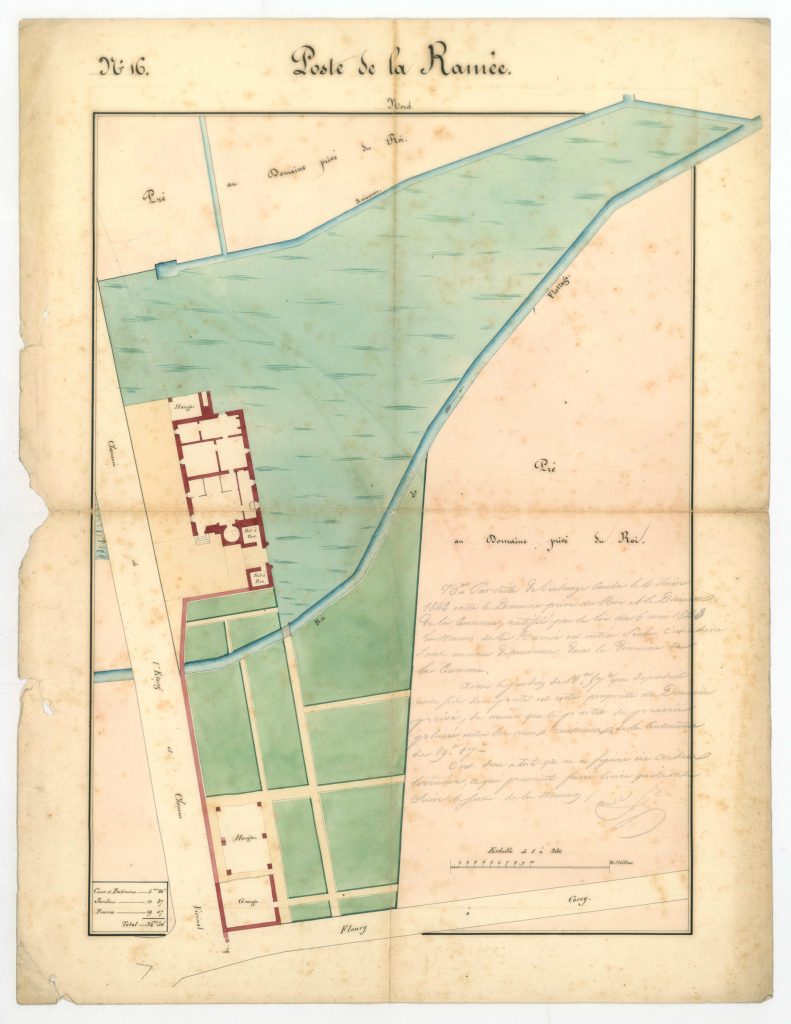

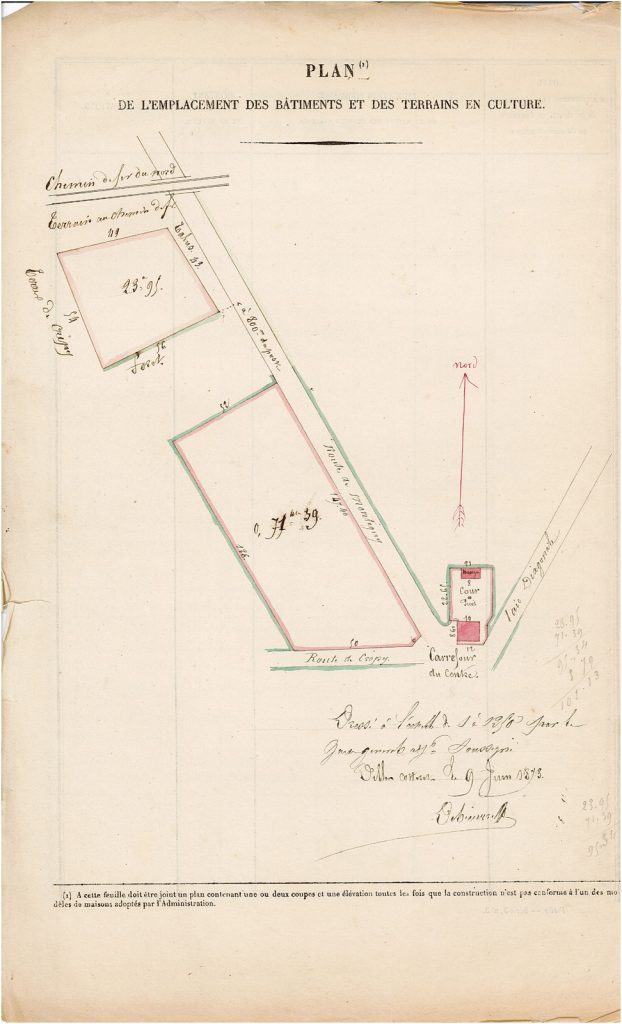

En effet, les feuillets signalétiques du XIXe siècle donnent beaucoup d’indices sur les terrains en culture entourant les maisons. Chaque maison possède un feuillet signalétique, avec une première page qui renseigne des informations sur le triage associé à la maison, le terrain en culture, et la maison en elle-même. Les pages centrales du feuillet répertorient les différents travaux effectués au cours des années, et on retrouve aussi au dos des feuillets un « plan des bâtiments et des terrains en culture ». La nature et la qualité des terrains y est notée : sableux, argileux, de bonne ou médiocre qualité, etc… et montrent bien l’importance d’avoir une terre cultivable entourant la maison.

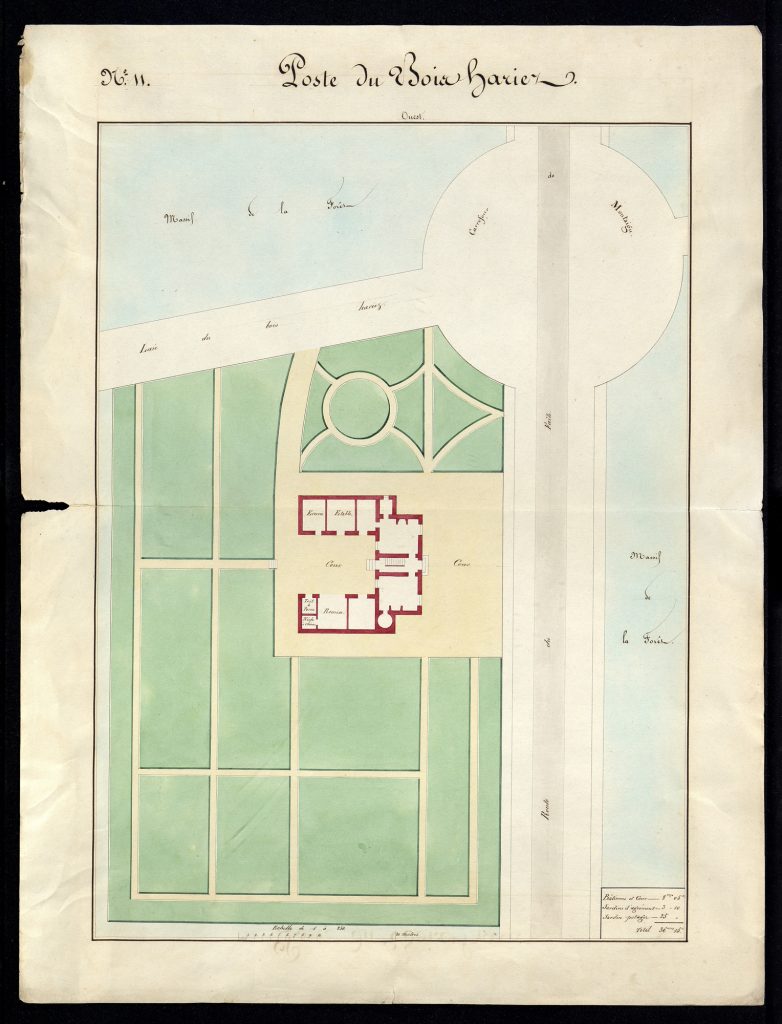

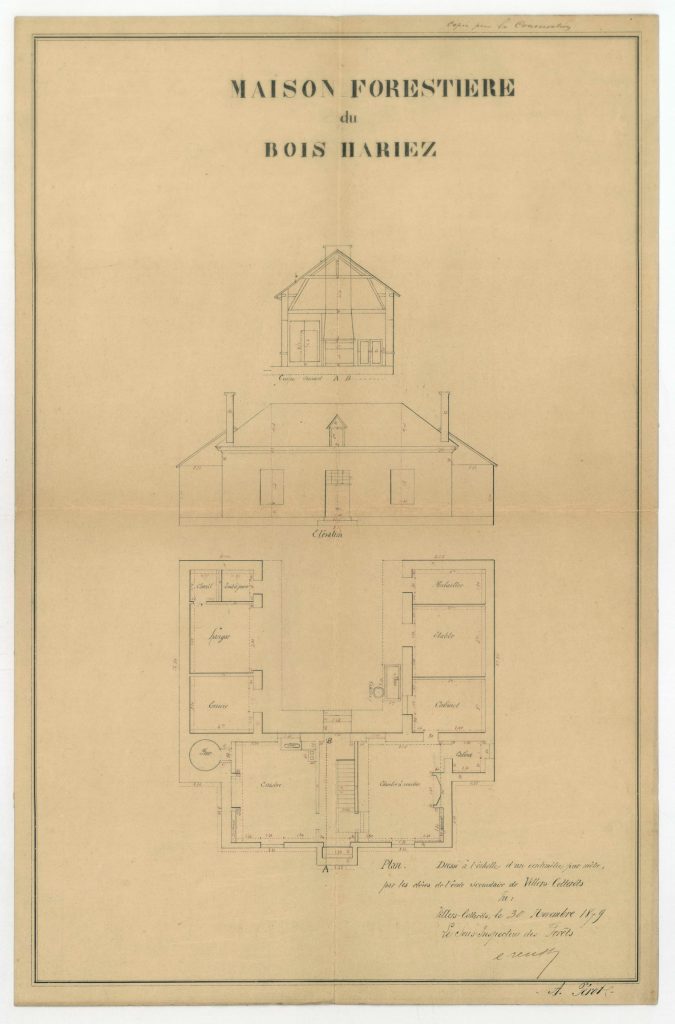

Les « terrains en culture » pouvaient servir de jardins d’agréments, mais surtout de jardins potagers, de pâture ou de verger. On peut le voir dans la légende de ce plan à l’aquarelle de la maison forestière du Bois Hariez. On retrouve également dans les archives de l’ONF des commandes d’arbres fruitiers pour les vergers des maisons.

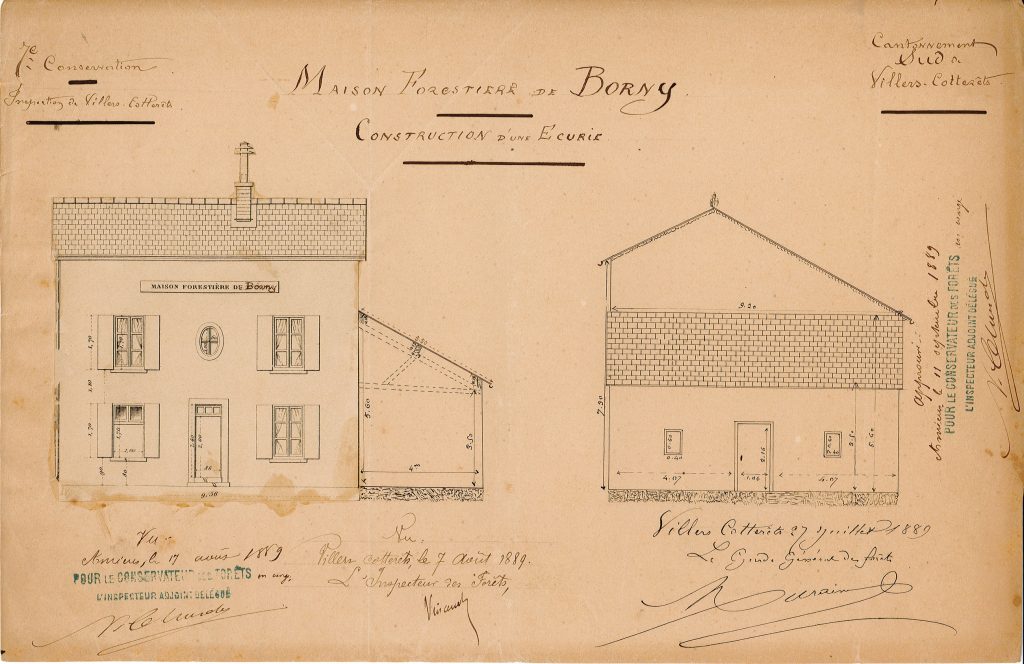

Les terrains servaient aussi de pâture pour les animaux qui étaient nombreux à habiter les maisons forestières. Sur les plans du XIXe des maisons de la forêt de Retz, on observe de nombreuses annexes destinées à accueillir des animaux domestiques : écurie, chenils, toits à porcs, poulailler… Certains gardes étaient des gardes à cheval et les écuries étaient là pour assurer le service des forestiers. Peut-être trouvait-on aussi des chevaux de labour, pour effectuer des travaux forestiers ou domestiques. Cette culture de jardin et d’élevage ne semble pas avoir complètement disparue au XXe siècle, car on peut encore voir sur les photographies des années 1970 des poules, des vaches et des chiens ainsi que des potagers entourant les maisons. De plus, un grand nombre des forestières et des forestiers logés actuellement sur le massif de Retz continuent d’entretenir en partie leurs terrains.

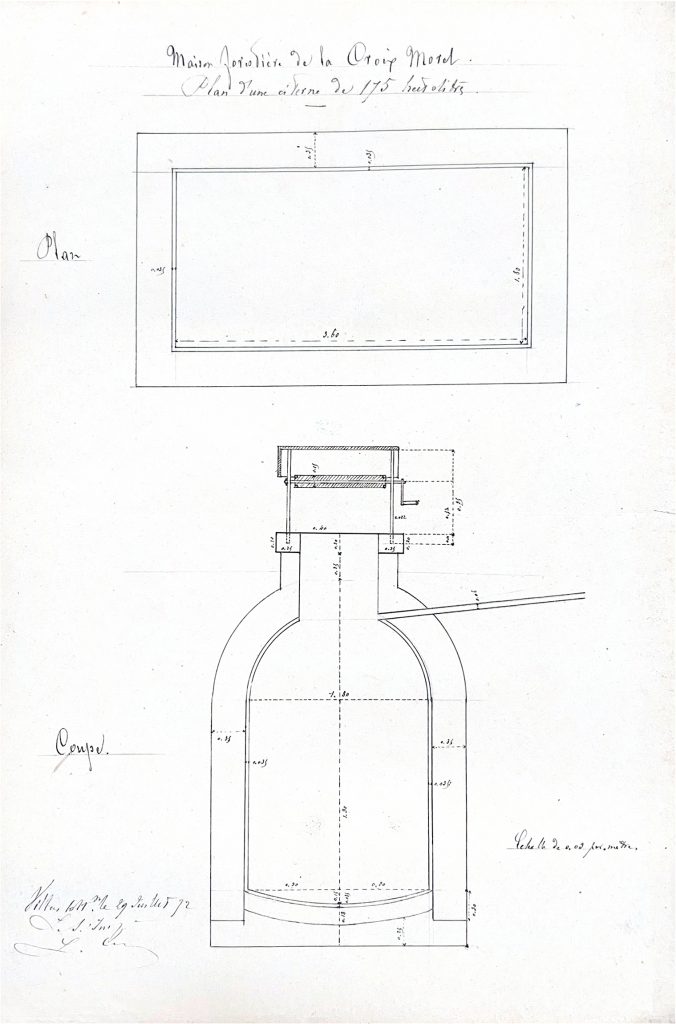

Dans la forêt de Retz, les maisons forestières n’étaient pas toujours implantées à proximité d’une source, d’une fontaine ou d’un cours d’eau car le massif est pauvre en rus et en nappes phréatiques. Cette situation a conduit à la construction de puits ou de citernes à la fin du XIXe siècle permettant d’avoir un accès à l’eau pour les tâches domestiques quotidiennes : abreuver les animaux, arroser les cultures, laver ses vêtements, etc…

Sur le feuillet signalétique de la maison forestière des Cornillards, on peut lire l’observation suivante : « Le garde forestier est forcé d’aller chercher de l’eau à environ 600m des chez lui à une fontaine qui taris par les temps de pluie ou la fonte des neiges pour ne couler que par les temps secs ». Cette phrase est rayée, et il est inscrit à côté : « une citerne a été construite en 1869 ». Une citerne a aussi été créée à la maison forestière de la Croix Morel et cette construction est documentée par un plan conservé aux Archives départementales de l’Aisne.

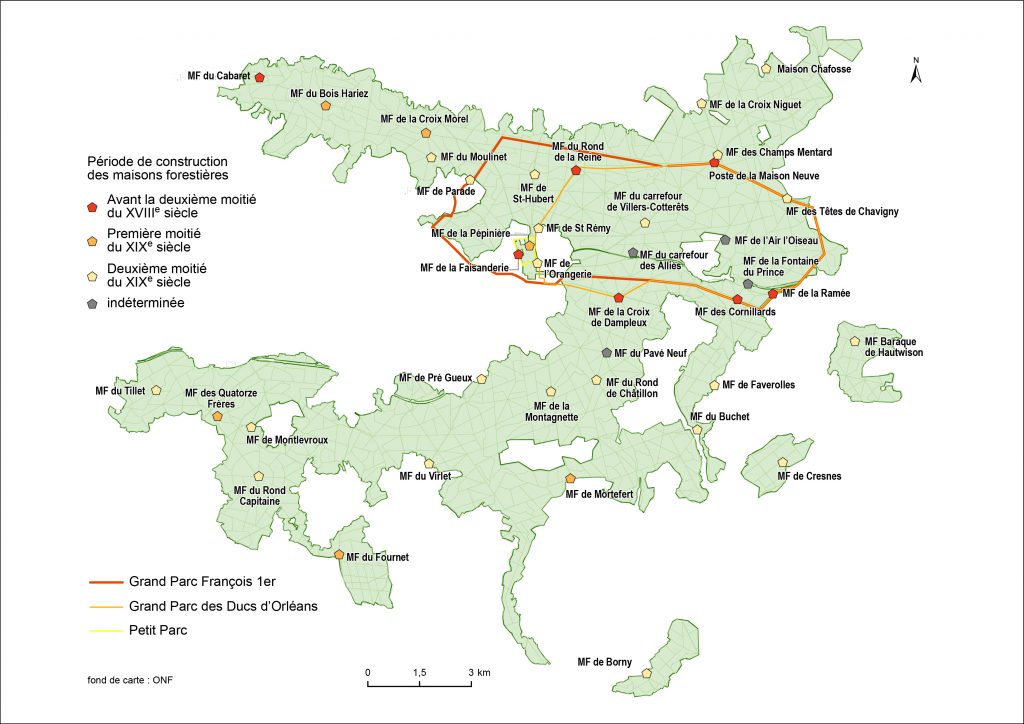

A l’heure actuelle, l’étude en cours a permis d’identifier environ 42 maisons forestières réparties dans la forêt de Retz, toutes périodes confondues. Elles ne sont pas toutes documentées de la même façon. Cependant, on note que la plupart date du XIXe siècle.

Sur les 42 maisons forestières identifiées, les archives numérisées dans le cadre du projet documentent 35 maisons forestières.

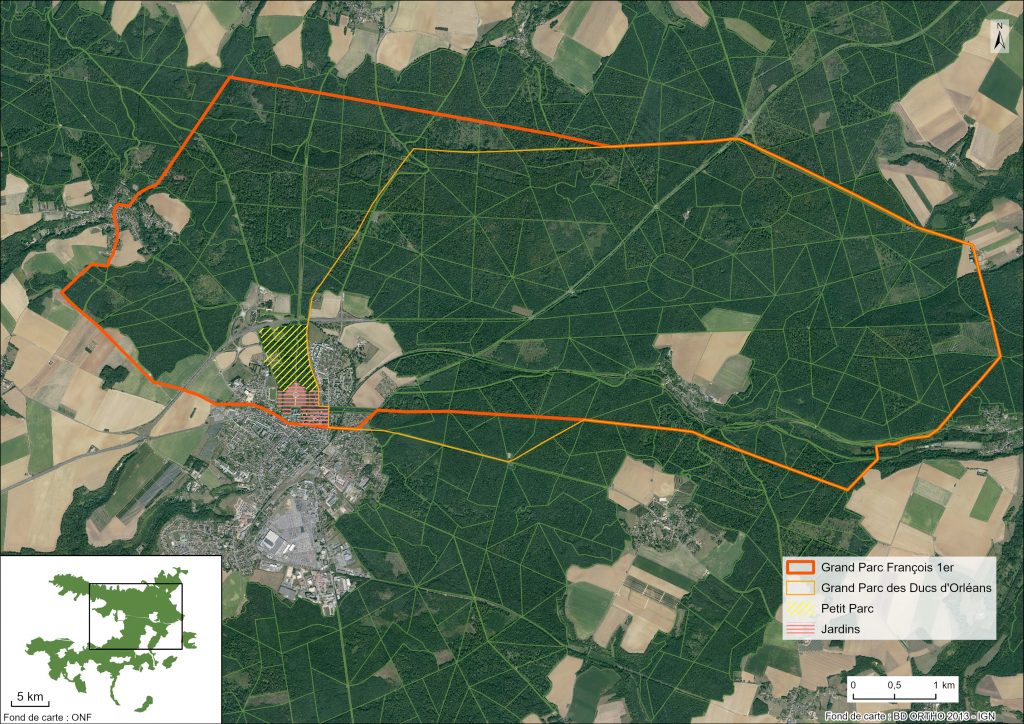

Plusieurs maisons forestières du massif de Retz se situent sur le tracé du mur du grand parc de chasse. Il s’agit des plus anciennes maisons forestières.

En effet, les maisons forestières de la forêt de Retz les plus anciennes, datées d’avant la deuxième moitié du XVIIIe, apparaissent sur un plan du grand parc de chasse construit en 1770 par les ducs d’Orléans (tracé en orange sur les cartes ci-dessus). Il s’agit des maisons de la Faisanderie, du Rond de la Reine, des Cornillards et de la Croix de Dampleux (toutes les quatre sont construites en 1772 d’après les feuillets signalétiques) ainsi que des maisons forestières de la Maison Neuve, de la Ramée et de la Fontaine du Prince.

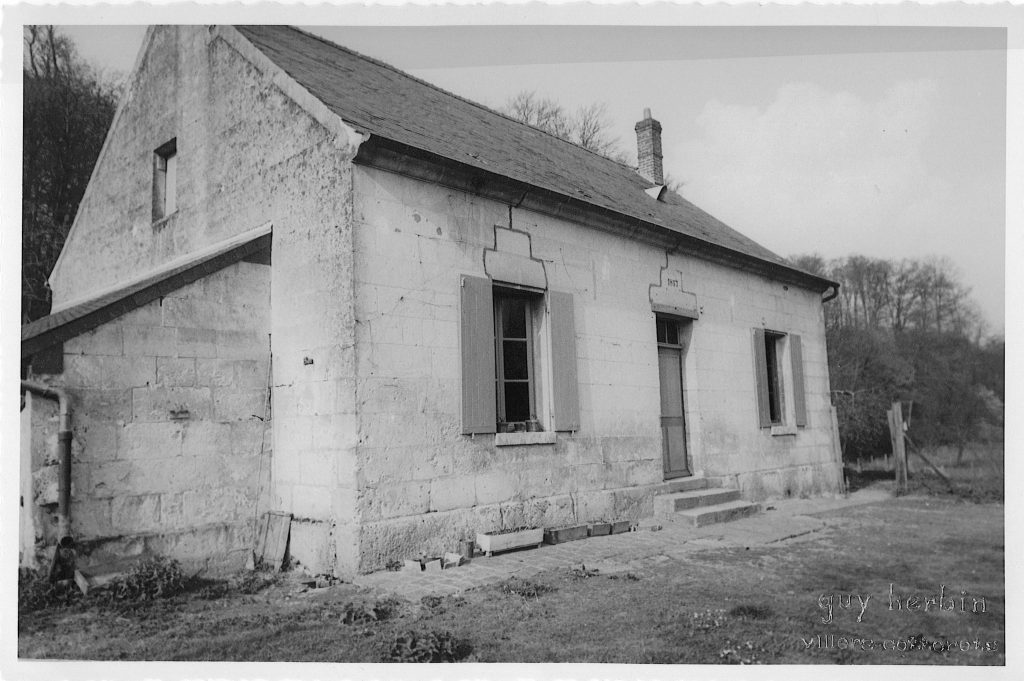

Ces maisons anciennes dont l’architecture témoignent du passé royal de la forêt ne correspondent pas à des modèles types de maisons forestières mais plutôt d’une architecture typique de la forêt de Retz.

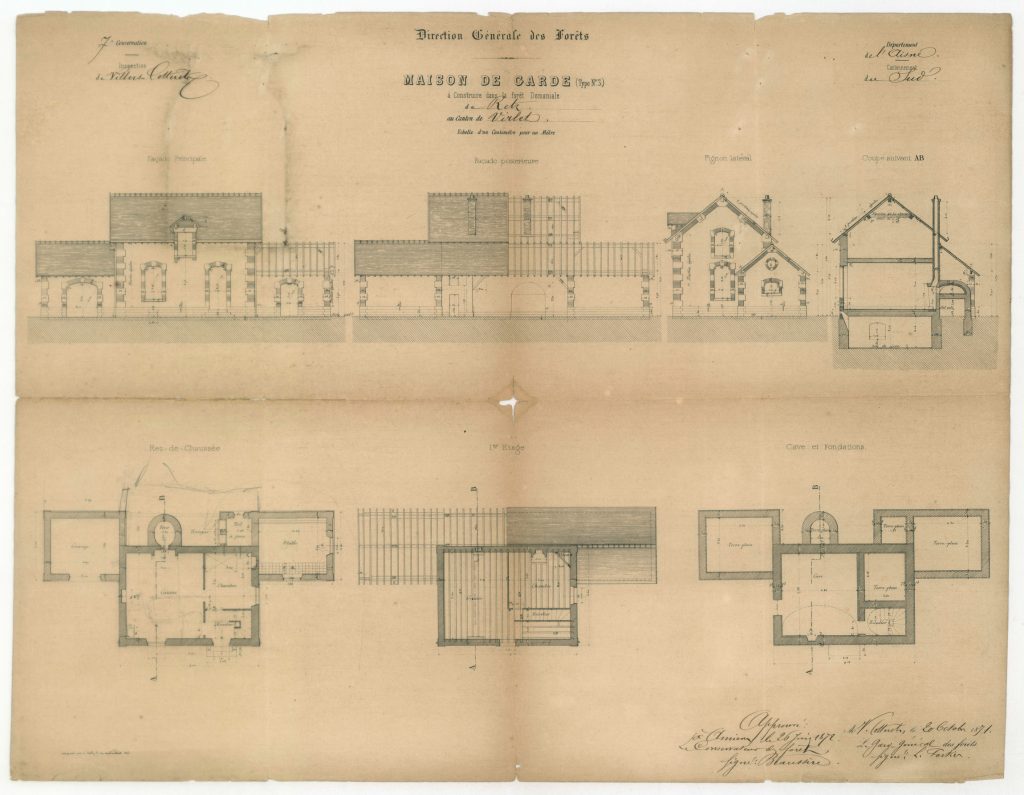

La majorité des maisons forestières de Retz ne correspondent pas aux modèles types dressés par l’administration. C’est néanmoins le cas des postes de Pré Gueux et du Virlet, encore habités aujourd’hui. Sur le feuillet signalétique de ces deux maisons on peut lire qu’elles correspondent au « type n°3 – nouveau modèle ». La ressemblance entre ces deux maisons est frappante, tant dans la structure que dans le détail des façades, bien qu’aujourd’hui l’une d’entre elles ait été légèrement modifiée par des travaux récents.

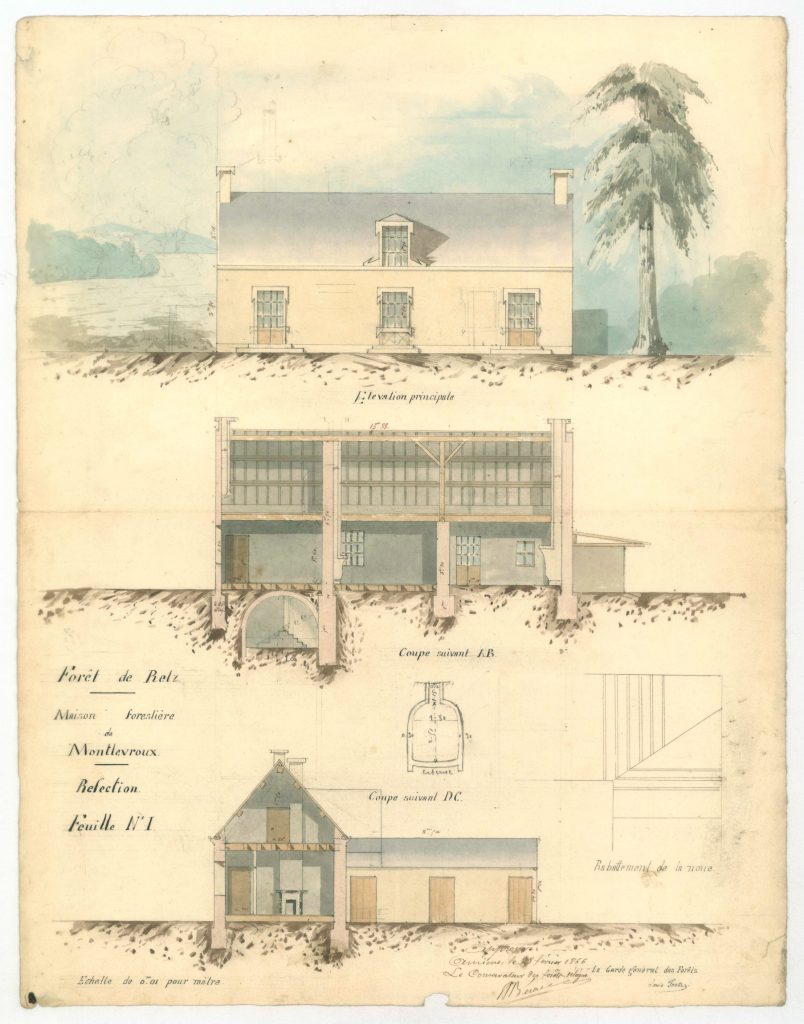

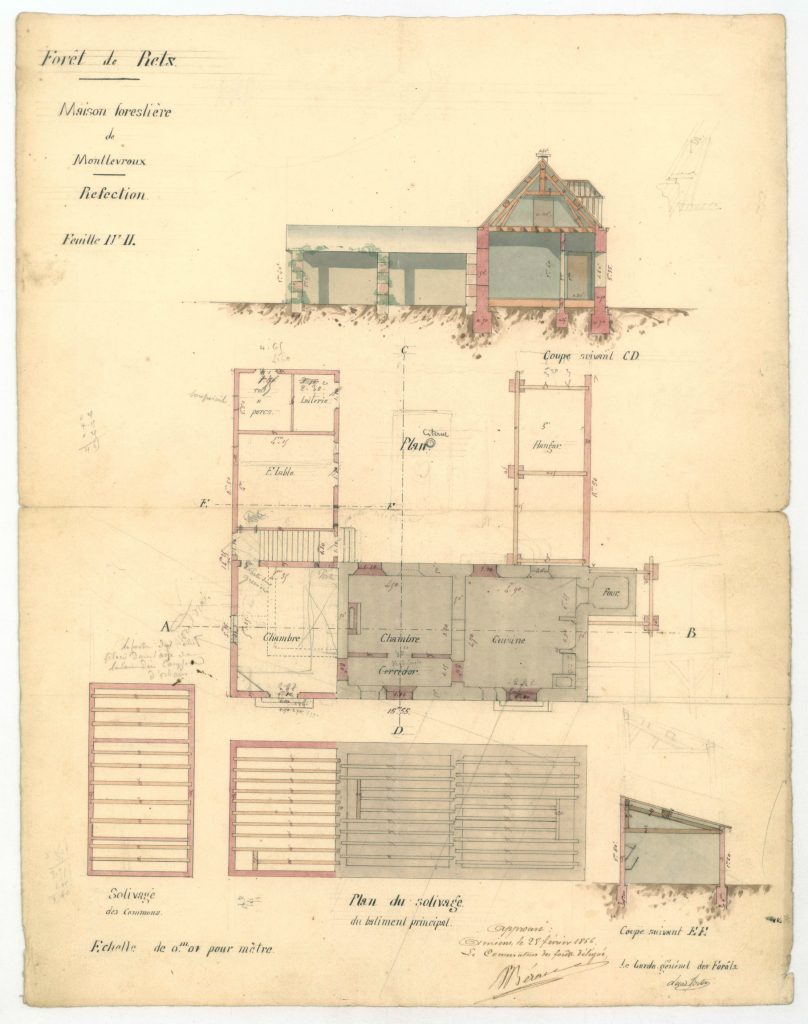

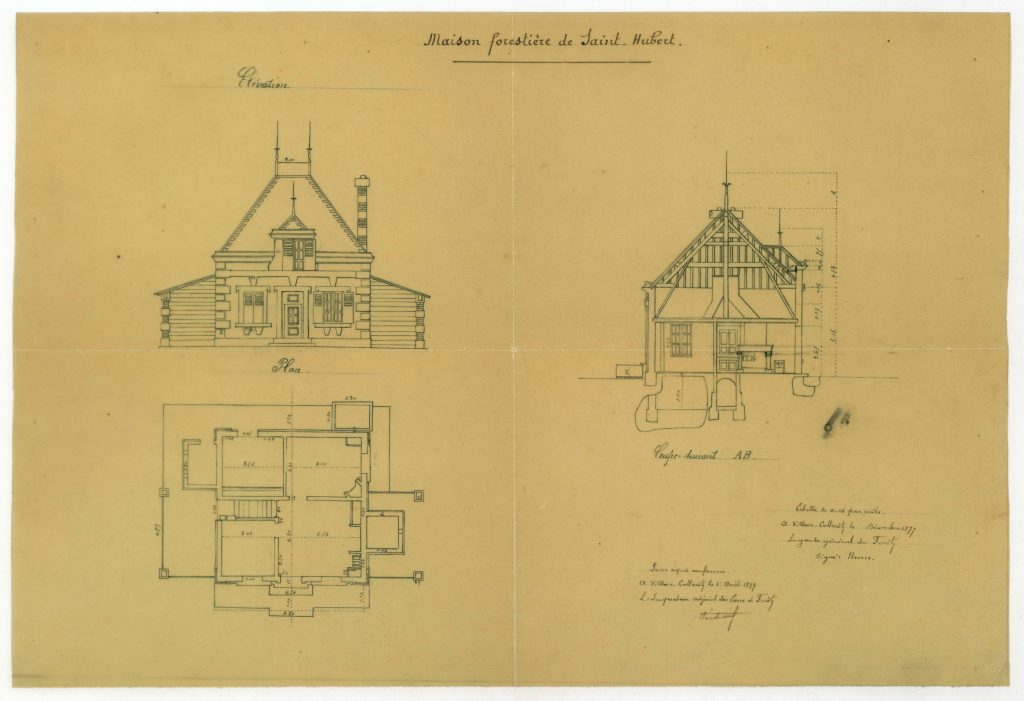

Nous avons trouvé dans les archives de l’ONF, conservées à l’Unité territoriale de Compiègne, le plan et l’élévation de la maison forestière du Virlet (ci-dessous), avec en titre la phrase suivante : « Maison de garde (type n°3) à construire dans la forêt domaniale de Retz au canton de Virlet ». Le nom du canton et celui de la forêt n’ont pas la même typographie que le reste du document. Ils semblent avoir été renseignés à posteriori alors même qu’on retrouve aux Archives nationales une élévation tout à fait semblable mais vierge, sans le nom de la forêt et du canton. Ces plans des modèles types étaient sûrement pensés pour être répliqués dans différentes forêts domaniales. En effet, cette élévation des Archives nationales correspond bien à l’architecture de nos deux maisons de la forêt de Retz.

Sur ces deux documents on peut voir que le « type 3 » comporte un bâtiment central avec une cuisine, une chambre et un escalier menant au premier étage où l’on trouve une seconde chambre et un grenier. Deux annexes de mêmes dimensions (étable et grange) se trouvent de part et d’autre de ce bâtiment. La façade frappe par sa symétrie et par les détails de briques entourant les portes en chêne, les croisées et ornant le pied de la maison.

La maison forestière de Borny est une des seules autres maisons du massif qui correspond à un modèle type : le « modèle 1876 série 3 n°2 ».

Les différents modèles types et leur répartition dans les forêts domaniales sont encore méconnus, mais il semblerait qu’ils aient entre autres joué un rôle au moment de la reconstruction après-guerre. En effet, un dossier (19771615/33) conservé aux Archives nationales concerne les modèles types de 1864, 1872, 1874, 1887, 1919. On y trouve également un rapport concernant la reconstruction des maisons forestières détruites au cours des hostilités. Le but du rapport est d’adopter un type pour la reconstruction des maisons forestières après-guerre parmi trois types déjà existants, à savoir : A. type 1875 ; B. type Melun 1887 ; C. type 1864 II.

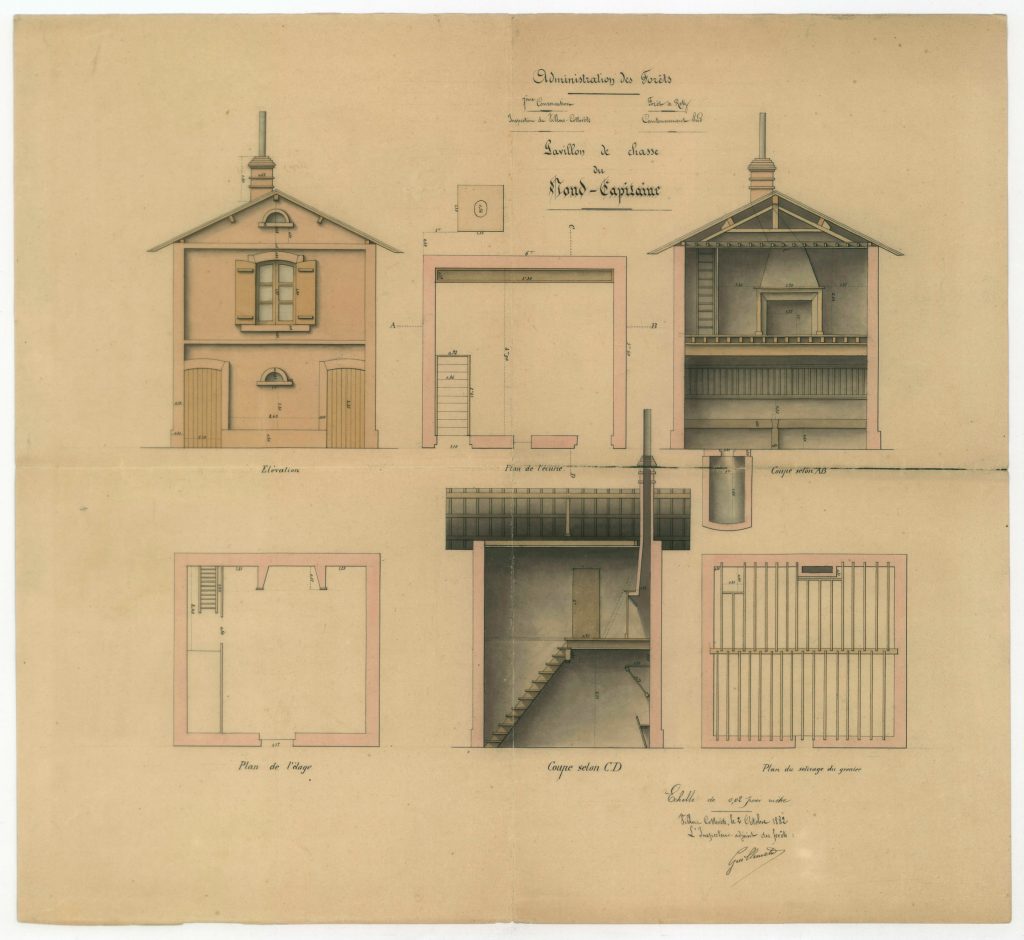

Les maisons forestières du massif de Retz sont également très liées à la vénerie et plus largement aux pratiques de chasse. Plusieurs maisons forestières ont servi de rendez-vous de chasse comme par exemple celle du Bois Hariez, du Rond de Châtillon ou du Rond Capitaine. L’usage de cette dernière était même exclusivement dédié à la chasse.

La maison du Rond Capitaine est inventoriée en 1849 à côté des maisons forestières, elle possède un feuillet signalétique et a fait l’objet du même suivi régulier. Cependant, le feuillet et l’élévation de la maison nous renseignent sur son statut particulier. Tout d’abord la maison n’est pas nommée comme telle : elle est désignée comme « Pavillon de chasse ». On observe également que les travaux de construction de la maison ont été effectués par l’adjudicataire de chasse à ses frais, selon un plan soumis préalablement à l’agent forestier local. Le pavillon présente donc une architecture très différente des autres maisons. D’une très petite superficie, il ne comporte pas de chambre ou de four permettant d’y vivre mais simplement d’une écurie au rez-de-chaussée et d’une pièce avec une cheminée au premier étage.

Aujourd’hui des usages de chasse dans les maisons forestières existent encore : la maison forestière du Buchet est louée pour servir de relais de chasse. Il reste à savoir s’il s’agit d’une particularité du massif de Retz ou si ces usages multiples existent dans d’autres forêts.

La carte interactive ci-dessous recense une partie des maisons forestières à l’heure actuelle, inventoriées dans le cadre de l’étude sur l’histoire de la forêt de Retz.

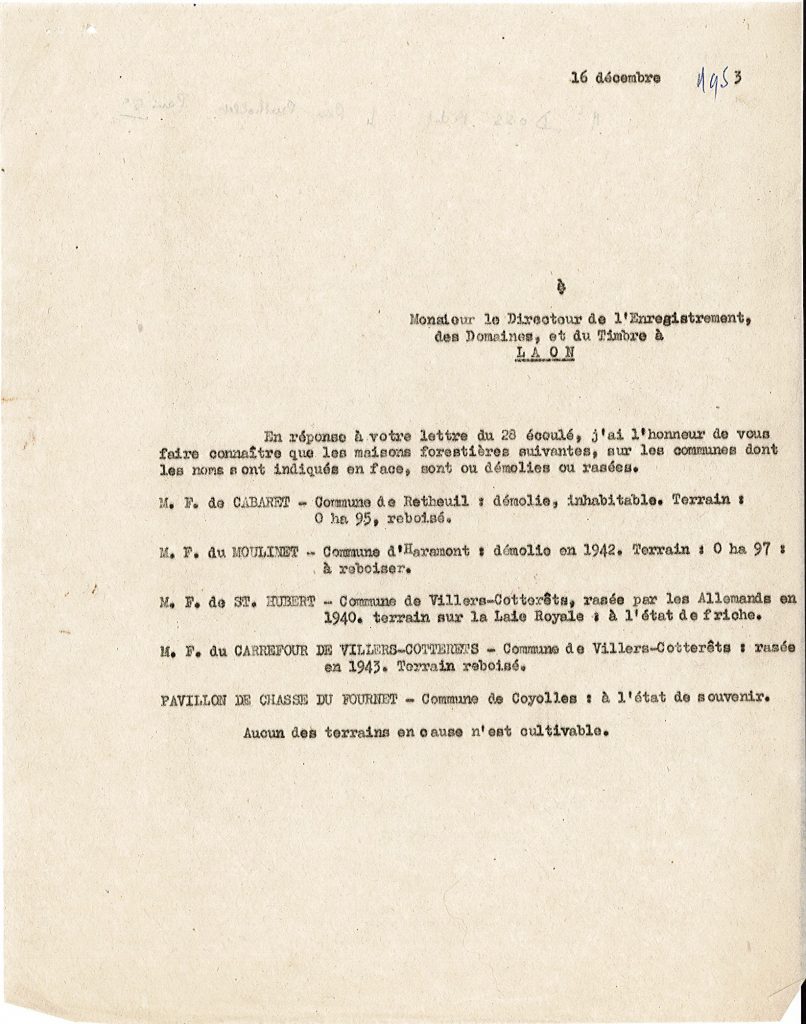

Une partie des maisons forestières du massif de Retz a disparu, désaffectées et parfois démolies à la suite des réaffectations de triages. On compte 15 maisons forestières disparues sur l’ensemble de la domaniale, dont on retrouve parfois les ruines ou les fondations. Les ruines de la maison forestière de Cabaret sont les plus spectaculaires : situées au nord-ouest du massif en amont de la plaine de Palesne, les pans de murs, encore debout à travers les ronces, confèrent au lieu un charme presque romantique. Pour ce qui est des autres maisons, on retrouve plutôt des fondations ou des caves perdues dans la végétation. C’est le cas par exemple de l’ancienne maison du Tillet et de celle du Rond de Châtillon.

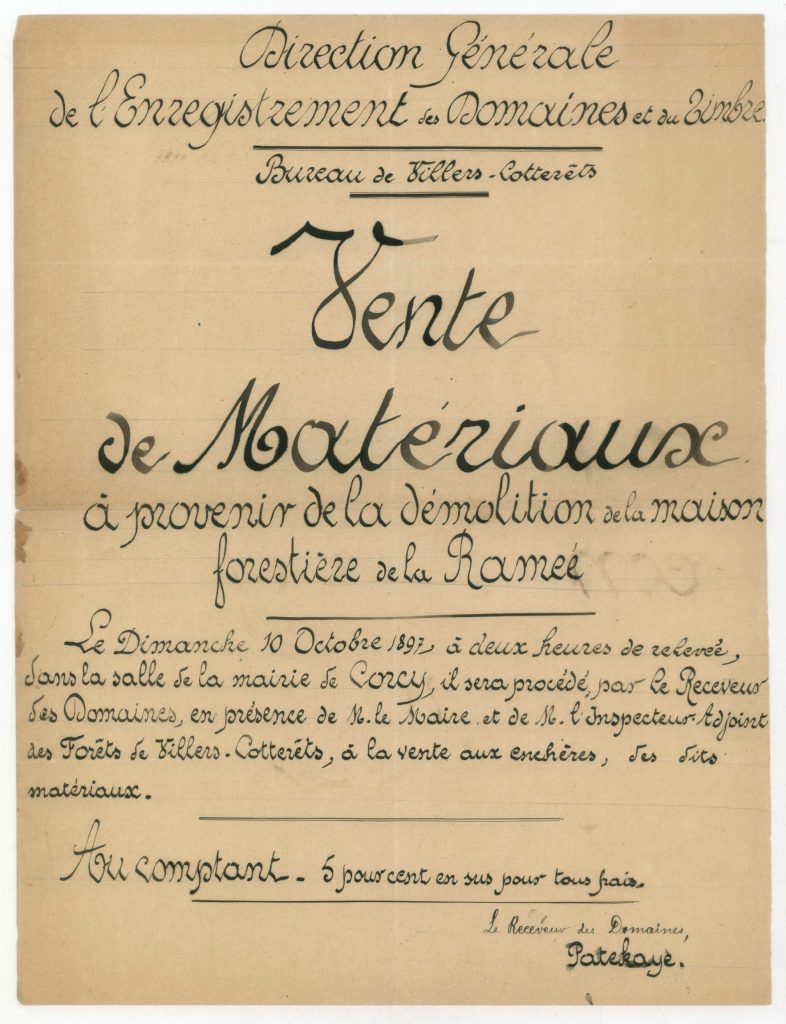

Pour d’autres, les matériaux ont été vendus après leur démolition ou réutilisés pour empierrer des laies forestières. Il est presque impossible d’en retrouver les traces sur le terrain. Parmi les archives de l’ONF, on retrouve des devis de vente de matériaux ainsi que les dates de désaffectation des maisons ou de leur destruction sur les feuillets signalétiques. C’est le cas par exemple du poste de la Ramée, située à proximité des étangs du même nom, détruite à la fin du XIXe siècle. Pour cette dernière, il ne subsiste qu’un petit pavillon, dédié à la pêche, construit en 1870.

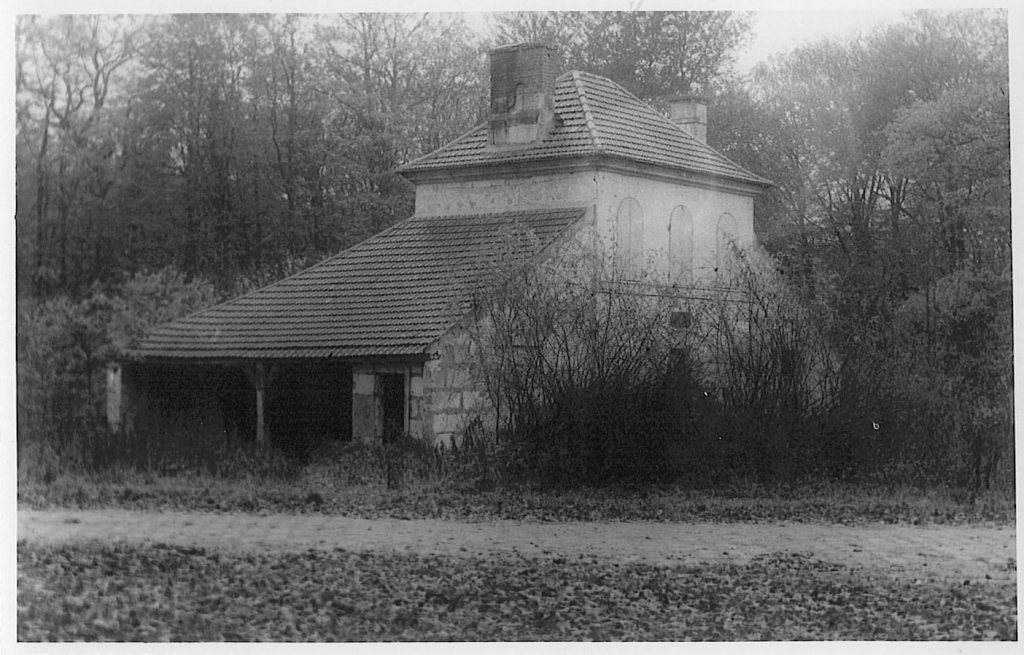

En l’absence de maisons, de ruines ou de vestiges, les archives de l’ONF constituent une trace précieuse des maisons qui semblent parfois peu présentes dans la mémoire des habitants. Par exemple, l’allée Royale est fréquentée quotidiennement par les habitants de Villers-Cotterêts mais le fait qu’une ancienne maison forestière se situait en haut de l’allée ne semble pas être connu du grand public. Il s’agissait de la maison forestière de Saint-Hubert, située autrefois en contrebas du carrefour de Nemours, au centre de l’allée Royale.

Les terrains de cultures de la maison se trouvaient de part et d’autre de l’allée royale, à l’est et à l’ouest de la maison. La nature de ces terrains de culture est particulièrement bien renseignée par le feuillet signalétique de la maison de Saint-Hubert, disponible aux Archives nationales (cf. dossier 19771615/37). Le plan au dos de ce feuillet est peint à l’aquarelle et l’on peut voir que le terrain à l’est de la maison était utilisé comme pépinière.

Certaines maisons ont disparu, cependant le sol et la flore de la forêt ont conservé la mémoire de ces maisons et de leurs terrains de culture. Il existe de nombreuses traces de l’emplacement des maisons en observant la flore qui s’y développe ou encore les mouvements de terrain. Au carrefour du Rond de Châtillon, des euphorbes poussent en abondance à l’endroit de l’ancienne bâtisse, où les pierres ont modifié la nature du sol. Or ces plantes s’épanouissent habituellement sur des sols calcaires, pauvres et drainants, alors même que le sol de toutes les parcelles alentours est un sol riche.

De la même manière à la maison forestière du Tillet, on voit une limite très nette entre des arbres de gros diamètres, moins denses et donc avec une strate basse très importante de fougères et un peuplement de moindre diamètre et plus dense. Ce dernier semble plus jeune et se situe à l’emplacement de l’ancienne maison et de sa cour. La limite très nette de fougère redessine presque exactement la limite nord de la cour que l’on peut voir sur le feuillet signalétique.

De nombreuses maisons forestières restent habitées, principalement celles en lisière qui ont pu être rattachées aux réseaux des communes et permettent aujourd’hui un mode de vie moins isolé. Ces maisons sont encore occupées par des agents forestiers de l’ONF qui travaillent sur le massif de Retz ou bien par des particuliers qui ont acheté ces maisons. L’occupation de ces maisons permet d’entretenir ce patrimoine, car les habitants y effectuent des travaux aussi bien sur les bâtiments que sur les terrains. Des libertés architecturales (ajout de terrasse, d’extension…) s’éloignent parfois des plans les plus anciens. A noter que des modifications constantes avaient déjà lieu à travers les siècles. Cet héritage vivant, modelé par ses usages, est encore aujourd’hui intimement lié à la gestion forestière et à ses acteurs.

La Faisanderie se trouve dans le petit parc du château de Villers-Cotterêts. Elle est constituée de plusieurs bâtiments, d’anciennes maisons forestières. Un des bâtiments a d’abord servi de logement de garde cantonnier, avant d’accueillir les bureaux de l’Inspection, comme on peut le voir réécrit sur la première page du feuillet signalétique. Ce bâtiment accueille toujours les bureaux de l’Unité Territoriale de Villers-Cotterêts.

Les maisons forestières du Fournet et du Bois Hariez trouvent aujourd’hui de nouveaux usages, que ce soit à travers l’association Relais Nature du Fournet ou via l’ONF lui-même dans le cadre de Natura 2000, mettant en avant la découverte et la préservation de la biodiversité.

La maison forestière du Bois Hariez, située le long de la route du Faîte, a été désaffectée du service en raison de la réorganisation des triages du 2 mai 1898. Par la suite, elle a servi de lieu de rendez-vous de chasse. En 2008, cette maison, située dans le périmètre de l’actuelle réserve biologique intégrale de la forêt de Retz (RBI) a été entièrement rénovée pour devenir une nurserie à chauves-souris. Au cours de cette rénovation, les bâtiments annexes sont démolis.

Le bâtiment central a été conservé et muré pour assurer la tranquillité de ses nouveaux habitants. La maison forestière sert en effet d’habitat au petit rhinolophe, un mammifère pas plus grand que la taille d’un pouce. Ce dernier occupe la maison de mai à août. Pendant cette période, il donne naissance à un jeune qui passe ses premiers mois dans l’ancienne maison forestière. Le reste de l’année, la chauve-souris vit dans des arbres de la forêt et dans des cavités souterraines, où elle hiberne de décembre à mars.